El

nombre de la madre de Mani, Mariam, y la anunciación que le fue hecha.

están en línea con lo legendario del cristianismo. El defecto físico

congénito que tenía Mani guarda relación con la cojera iniciadora que

encontramos también en Vulcano, en Jacob, tras la lucha con el ángel y

en Gengis Kan. Gilbert Durand (1921 – 2012), antropólogo, mitólogo y

crítico de arte francés, señala que esos rasgos guardan casi siempre

relación con la mitología del Fuego: «

En numerosos escenarios y leyendas relativos a los “amos del fuego” los personajes son lisiados».

Él carácter mítico de Mani se afirma también en sus progenitores. Su

padre carece de alcurnia y ha hecho voto de castidad, mientras que su

madre es de estirpe real. Por ello, su genealogía se revela por línea

materna y gracias a rasgos prodigiosos, como concepción virginal,

nacimiento anunciado o milagroso, hallazgo por casualidad, etc., que son

otras tantas señales de su «

oculta realeza», realeza espiritual que revelarán más tarde su misión. Igual observación respecto a

At Taum,

el Gemelo.

En todas las mitologías del mundo los gemelos tienen una función

simbólica y representan en particular la bipolaridad espiritual y animal

a la vez. Por último, la muerte de Mani, cuyo cuerpo es despedazado,

tiene también un sentido mítico. Al igual que Mani, el cuerpo del Osiris

egipcio fue troceado, y Rómulo, Orfeo, Dionisio, Atis, etc., sufrieron

la misma suerte. Según Gilbert Durand: «Numerosas tradiciones reflejan

esta imagen de la muerte iniciadora». Así, en las ceremonias del

chamanismo el postulante es hecho pedazos. Entre los indios, Pomo es

despedazado por un oso. En la iniciación masónica, el iniciado es

colocado en un ataúd. Aquí, la mutilación final de Mani aparece, desde

el principio hasta el fin, como un relato intencionadamente simbólico.

La palabra Mani, en sánscrito, designa una piedra preciosa, una gema, y

era ya empleada como metáfora en las invocaciones a Buda. En tiempos de

Mani se relacionaba también su nombre con la palabra siria Mana, que

significa receptáculo o vaso, lo que hizo decir a los detractores que

Mani era el «

vaso del mal», mientras que para los apologistas era el «

vaso de salvación». El sobrenombre de Maniqueo, que significa en realidad Mani, el Viviente (

Mânî Hayyâ),

fue también interpretado como queriendo decir el vaso que vierte el

maná, etimología que demuestra el carácter simbólico que los

contemporáneos, forzando el sentido de las palabras, atribuían al

personaje. En fin, para sus adversarios, y quizá no sólo para ellos,

Manes era el Loco (

Maneis). Por otro lado, René Guénon ha

subrayado el parentesco fonético de los nombres de los personajes

mitológicos que desempeñan el papel de «

legisladores primordiales»,

tales como el Men egipcio, el Minos griego, el Manú indio, etc.,

proponiendo explicar su semejanza por el papel de todos estos

personajes, que son emanaciones o depositarios de la energía espiritual

creadora del maná.

La idea mítica y mística, que Mani simbolizaba, había de conseguir

éxitos siglos después, y muy lejos de la tierra que había visto nacer al

maniqueísmo. Fue, en efecto, en el país de Oc, del siglo XI al XIII,

donde había de reaparecer el maniqueísmo bajo el nombre de cátaros y

conquistar para su fe a la población meridional. Y para extirpar dicha

fe necesitaría la Iglesia romana, ayudada por los barones del Norte de

Francia, cincuenta años de una guerra y una represión despiadadas, cuyo

recuerdo permanece todavía hoy grabado en los corazones occitanos. Esta

resurrección es un enigma, puesto que si es cierto que el catarismo se

explica, en gran parte, por la organización propia de la sociedad

occitana de la Edad Media, no lo es menos que esta sociedad difería por

completo de la que existía en el siglo III en Babilonia. Tal vez el país

de Oc, hace ocho siglos, reconoció en una herejía venida de Oriente la

imagen de su propio origen. Hace unos veintiséis siglos, en un día del

equinoccio de primavera, el viejo Ambigat, rey de Bourges, antigua

localidad francesa del departamento de Cher en la región de Centro, que

no tenía hijos, mandó llamar a sus dos sobrinos, Belloveso y Sigoveso,

hijos de su hermana, y les dijo: “

Sois jóvenes y espero que vuestras

ambiciones estarán a la altura de vuestra cuna; mi reino, por famoso

que sea, no puede bastaros. Es el mundo lo que tenéis que conquistar; yo

os daré medios para ello”. Si hemos de creer al emperador romano

Tito Flavio Sabino Vespasiano, comúnmente conocido con el nombre de Tito

(39 – 81), la Galia era tan próspera que resultaba casi imposible

evaluar sus recursos en hombres y bienes. En efecto: Bourges, cuyo

nombre celta significa «

cumbre», era entonces la capital de

toda la Galia céltica, que se extendía desde Bretaña hasta el Rin y

desde el Sena hasta las orillas del Garona. El rey de todo ese país de

la Galia era el rey de Bourges. Berry es una provincia histórica de la

Francia del antiguo régimen, con su capital en Bourges. Dos

departamentos, el Cher e Indre son los herederos actuales de la antigua

Berry. A sus antiguos habitantes se les llamaba los berrichon, ya que

hablaban el dialectos berrichon. Pero a los berrichon también se les

llamaba

bitúricos, nombre que significa «

reyes del mundo».

Belloveso y Sigoveso consultaron a los augures para saber adónde les

mandaba ir el destino, y a continuación, cada uno al frente de una

fuerza de 150.000 hombres, se pusieron en camino. A Belloveso, cuya

tropa se componía de berrichones, auverneses, provenzales y hombres de

Chartres y de Autun, le había sido asignada Italia. Franqueó los Alpes

por el puerto de los Taurins y fundó Milán. En el año 380 antes de

nuestra Era, sus soldados se apoderaron de Roma, donde, antes de ocupar

la ciudad a sangre y fuego, habían de tirarles de la barba a los

impasibles senadores romanos, a quienes tomaron por estatuas.

Sorprendidos por haber visto la Ciudad Eterna humillada por gentes a

las que consideraban salvajes, los romanos no se habrían de recobrar de

aquella derrota, y sus historiadores intentaron borrar aquel traumatismo

de la memoria colectiva. Sigoveso, por su parte, viajó hacia Oriente.

Sus soldados eran los

volscos tectósagos, quienes formaban el

grueso de su ejército. Los volscos tectósagos estaban asentados entre el

Mediterráneo, el Garona, la Montaña Negra y los Pirineos, región a

donde acaban de llegar los griegos y que será más tarde el Languedoc

cataro. Su capital es Toulouse, y se jactan de descender de los

bebricios,

a quienes, gracias a una aventura amorosa, deben su nombre los

Pirineos. Los bébrices fueron un pueblo que habitaba en Bitinia. Según

Estrabón, era una de las muchas tribus tracias que habían cruzado desde

Europa hasta Asia. Según la leyenda fueron derrotados por Heracles o los

Dioscuros, que mataron a su rey, Migdón o Ámico. Su tierra fue entonces

dada al rey Lico de los mariandinos, que construyó la ciudad de

Heraclea allí. Algunos versiones dicen que Ámico era hermano de Migdón,

siendo ambos hijos de Poseidón y Melíade y reyes de los bébrices. Amico

fue derrotado y muerto por Pólux en la expedición de los argonautas.

Según la mitología, Pirene, hija de la danaide Bebrycius, vivía en el

antro de Tarusco cuando Hércules pasó por allí. Según unos, el héroe iba

a realizar el décimo de sus doce trabajos; según otros, regresaba de

llevarlos a cabo. Más allá de las famosas columnas que había erigido a

las puertas del Atlántico reinaba, en la isla Erythia, el rey Gerión.

Este soberano, provisto de tres cabezas y de tres cuerpos, poseía los

más hermosos bueyes del mundo, custodiados por un dragón y un perro.

Hércules dio muerte a los guardianes y propietarios y se apoderó del

magnífico rebaño. A Hércules le gustó Pirene, pero el idilio fue breve,

pues otras hazañas le esperaban. Pirene, sin embargo, estaba muy

enamorada y salió de su antro para alcanzar a Hércules, pero fue atacada

por un oso. Al oír sus gritos, Hércules volvió sobre sus pasos, pero la

joven había muerto. Hércules, en recuerdo de ella, dio el nombre de

Pirineos a las montañas que habían albergado sus amores. El antro de

Tarusco es hoy día la gruta de Lombrives, una de las más amplias de

Europa, cerca de Ussat-les-Bains, en el Ariège. Allí muestran, brillando

con todos los reflejos de sus estalactitas, el trono de Bebrycius, el

lecho de Hércules y la tumba de Pirene.

Las leyendas tienen varios registros y otras tantas claves. Sin duda

alguna, la primera de dichas claves es la protohistoria: en los mitos y

epopeyas de nuestros más lejanos antepasados, los héroes, que

representan pueblos, sus viajes tribulaciones, sus amores intercambios

comerciales, sus mezclas de razas, y sus conflictos y conquistas. La

leyenda que acabamos de narrar ilustra hechos protohistóricos

confirmados por la arqueología moderna. Y Tartessos aparentemente fue

una realidad. Situada en la desembocadura del Guadalquivir, su fama se

extendió antaño por todo el mundo conocido gracias a sus fabulosos

tesoros. Tras haberle consagrado su vida entera, el arqueólogo alemán

Adolf Schulten, que creyó reconocer en ella la capital de la misteriosa

Atlántida, descrita por Platón, dejó sentado que fue fundada, lo más

tarde, hacia el siglo XII antes de nuestra Era, por navegantes etruscos.

Origen que explicaría por qué tenía Gerión tres cabezas y tres cuerpos.

En efecto, el poeta Virgilio llama a los etruscos

populus triplex

a causa de su organización confederal. Los etruscos eran pelasgos,

pueblos predecesores de los helenos como habitantes de Grecia y un

pueblo errante, marcado con el signo sagrado de la blancura, que fue

sembrando por su camino «

ciudades blancas» y países situado a

orillas del mar Egeo, llamado Lidia. Según dice Heródoto, los lidios, al

morir su rey Manes, sufrieron una hambruna que les obligó a emigrar.

Guiados por su rey, Tyrrhenus, se hicieron a la mar, y bajo los nombres

de

tirrenos,

raseni y luego etruscos, los hallamos, a

su vez, a unos en Argos, que rodearon de murallas megalíticas, a otros

en Albania, y a otros, los más numerosos, en Italia, donde fundaron

Alba, la rival en aquella época de Roma, y además civilizaron el país.

Algunos, por último, rechazados de Egipto en el año 1227 a. C. por el

joven faraón Meneptah, inventor de los primeros carros de asalto,

hubieron de reembarcarse rápidamente y emigraron más al Oeste. Estos

últimos hallaron en la península ibérica una civilización ya antigua y

que seguía floreciendo. Procedentes de África del Norte, los iberos

habían pasado las

Columnas de Hércules desde la época

neolítica. A comienzos del segundo milenio, extraían oro, plata y cobre

de las minas andaluzas. A los fundadores de Tartessos, mineros y

metalúrgicos sin par, Iberia les recordó seguramente su Lidia, en la que

las arenas auríferas del Pactolo enriquecieron al rey Creso. Pronto los

ibero-etruscos llevaron sus naves a la conquista del valioso estaño

hasta Bretaña, Irlanda y Albión, sembrando dichas tierras de templos

megalíticos del sol, colosales y enigmáticos libros de piedra a imagen

de los que se encuentran en España en la cueva de Menga (Antequera) y

Los Millares.

Hacia el año 1100 a. C., los fenicios se apoderaron de Tartessos como

resultado de una batalla naval de la que Macrobio, escritor y gramático

romano, del último cuarto del s. IV d. C., nos ha dejado un relato. En

el siglo IX, Tartessos (la Tarsis de la Biblia), liberada de la

dominación fenicia, era famosa en todo el mundo por su ciencia, su

refinamiento y su riqueza. Fue su flota la que descubrió las islas de

Madeira y Canarias, misteriosas «

islas Afortunadas» en las que

Homero situó a las bellas Hespérides, a los feacios, pueblo mítico de la

Isla de Esqueria, y el pilar que sostiene el cielo, impidiéndole caer

sobre las cabezas de los mortales. Y fue también su flota la que llevaba

cada tres años al rey Salomón «

el oro, la plata, el marfil, los monos y los pavos reales».

Poco después los iberos atravesaban los Pirineos, disputando lentamente

a los ligures salvajes la Aquitania y el Languedoc actuales. Los

ligures fueron un pueblo protohistórico de Europa. Habitaban el sudeste

francés y el noroeste italiano. Probablemente enraizado en el complejo

cultural neolítico del Mediterráneo occidental, no está aún esclarecido

si se trata de un pueblo pre-indoeuropeo o indoeuropeo de una oleada

anterior a los celtas y a los latinos. Quedan supuestas trazas de su

idioma en la toponimia y en la arqueología. Según Plutarco, se nombraban

ellos mismos

Ambrōnes, lo que significaría «

pueblo del agua»,

como otro pueblo originario del norte de Europa. La palabra ligur es

probablemente de origen griego. Algunos historiadores del siglo XX han

estimado en dicho término, la transposición del nombre de un pueblo de

Anatolia. Nino Lamboglia ha elaborado la hipótesis de la existencia de

una raíz indígena

liga, cuyo significado es «

marisma, pantano». Camille Jullian, Pascal Arnaud y Dominique Garcia han sugerido que la palabra proviene del griego

lygies, que significaría «

muy elevado, sitio encaramado». Ligures significaría entonces «

los de más arriba». Un fragmento de un texto de los

Catálogos

de Hesíodo (siglo VIII a. C.), citado por Estrabón, menciona a los

ligures entre los tres grandes grupos de pueblos bárbaros, junto a los

etíopes y los escitas. La interpretación más frecuente de este texto es

que los ligures controlaban en aquel entonces la extremidad occidental

del mundo conocido por los griegos. Este fragmento ha sido considerado

válido por H. A. de Jubainville, C. Jullian o más recientemente por G.

Barruol, G. Colonna o F. M. Gambari. No obstante, en la actualidad, a

menudo es considerado como no auténtico, debido al descubrimiento de un

papiro egipcio del siglo III d. C. que cita a los libios en vez de a los

ligures. Se conjetura que tal vez el papiro contiene error de

transcripción. Rufo Festo Avieno, en su traducción al latín de un

antiguo relato de viajes, probablemente

masaliota, datado a

finales del siglo VI a. C., indica que los ligures antiguamente se

habrían extendido hasta el Mar del Norte, antes de ser rechazados por

los celtas hasta los Alpes. Avieno sitúa también Agde en el límite del

territorio de los ligures y el de los iberos.

En el siglo VI se produjo un movimiento inverso. Los celtas

procedentes del Norte conquistan la península ibérica. En el año 229,

los cartagineses la invaden a su vez. Su general, Amílcar Barca,

sorprende a Tartessos durmiendo en sus lechos de plata maciza y la

arrasa, realizando la predicción hecha cinco siglos antes por el profeta

Isaías. Así terminó la capital de los «

pueblos patos». Con

Tartessos desapareció todo el universo mediterráneo y no se ha podido

nunca encontrar la menor piedra de la misma. Tartessos, aunque sea en

sentido figurado, ha corrido la misma suerte que la Atlántida. Fue hacia

el siglo VII antes de nuestra Era, época en que el Imperio tartesio, en

su apogeo, había progresado desde Andalucía hasta el cabo de la Nao,

cuando los etruscos-iberos franquearon los Pirineos. Entre ellos, el

grupo de los bebrices se asentó en la región de Foix, en el actual Sur

francés, una parte de la cual, el Haut-Sabarthez, fue ocupada por la

tribu bebricia de los «

taruscos». Uno de los mejores especialistas de la civilización ibera, Édouard Philipon, dice lo siguiente: “

Que

estas poblaciones estuviesen emparentadas con los tartesios, es algo

que no es posible poner en duda. En efecto; lo mismo que el nombre de

Razés (en el valle medio del Aude) recuerda el de los raseni, el nombre

de los «taruscos», que está estrechamente emparentado con el de los

etruscos. Pero hay algo mejor: dos Tarraco, nuestros dos Tarascon (uno a

orillas del Ródano y otro a las del Ariège), deben a los «taruscos» su

fundación y su nombre. Y la tercera Tarraco, la Tarragona española, es

la llamada por Ausonio tyrrhenica Tarraco, Tarragona etrusca“.

Pirene, en su doble calidad de hija de Bebrycius y de habitante de

Tarusco, personifica a los tartesios, asentados en las montañas

meridionales de Francia, confirmando su origen pelásgico. El detalle de

la leyenda que hace de ella hija de una danaide va en el mismo sentido,

pues Danao fue rey de Heracles-Hércules, que puede ser considerado

fenicio, griego o celta, según la época en que se formó la leyenda. Las

danaides fueron las cincuenta hijas del rey Dánao, hermano de Egipto,

que tuvo cincuenta hijos varones. Después de que Dánao tuviera una

disputa con su hermano Egipto, aquél se exilió junto con sus hijas en

Argos, utilizando para ello un barco de cincuenta remos. La huida había

sido aconsejada por Atenea, y como muestra de agradecimiento, las

danaides edificarían en Argos un templo en su honor. Cuando Dánao se

convirtió en rey de Argos, la región padeció una enorme sequía. Las

danaides fueron enviadas a buscar agua, y una de ellas, Amimone, estuvo a

punto de ser violada por un sátiro. No obstante, Poseidón escuchó sus

gritos de auxilio, y lanzó su tridente contra el agresor. Pero éste

esquivó el arma, y finalmente el tridente se clavaría en una roca

cercana, de la que comenzaron a manar tres torrentes de agua. Esta

fuente sería la que salvaría a Argos de la sequía.

En el primer caso, su combate contra Gerión evocaría la toma de

Tartessos, ciudad cerca de la cual los fenicios elevaron precisamente un

templo a Melqart, el Hércules de Tiro. En el segundo, el desposeimiento

del rey boyero recordaría la apertura por los focenses de una de las

rutas terrestres del estaño, la

Vía Heracleana, que unía

Tarascon-sur-Rhône a Tartessos, pasando por Tarascon-sur-Ariège. No

olvidemos que, después del ganado, las primeras monedas fueron pesas y

piezas que representaban pieles o cabezas de buey, así como que los

comerciantes griegos no eran considerados como modelos de honradez.

Este Hércules puede ser el de los celtas. Ogmios u Ogmión era el dios

galo de la elocuencia y de la escritura, de su nombre deriva

oghámico, ya que se supone que fue él quien inventó el alfabeto

oghámico

a base de muescas y rayas grabadas sobre piedra o madera. Representado

como un anciano calvo y maltrecho por la edad, vestido con piel de león y

lleva maza, arco y carcaj. Arrastra multitudes de hombres atados por

las orejas con una cadena de oro en cuyo extremo pasa por la lengua

agujereada del dios. Ogmios es la elocuencia segura de su poder, el dios

que, a través de la magia, atrae a sus fieles. Es también símbolo del

poder de la palabra ritual que une el mundo de los hombres con el mundo

de los dioses. En su nombre se profieren las bendiciones a favor de los

amigos y las maldiciones contra los enemigos. En Irlanda tenía su

equivalente en Ogma el inventor de signos mágicos cuya fuerza es tan

grande que puede paralizar al adversario. Asociado a los dioses romanos

Hércules y Hermes en la tradición céltica oriental. Ogmio todavía puede

verse en Toulouse. Y según los antiguos cronistas del Languedoc, la

hazaña de Hércules señalaría la llegada a Iberia de los invasores

nórdicos. Asentados en la salida de tres valles abiertos hacia España y

Gascuña y controlando los accesos del paso de Puymorens, los «

taruscos»

vieron, durante siglos, desfilar por sus tierras hordas guerreras y

convoyes comerciales procedentes del Sur o del Norte. El paso de

Puymorens está situado en la carretera que lleva de Puigcerdá, en la

actual Catalunya, al Pas de la Casa, en Andorra. Las hijas del país

siguen siendo, aún hoy día, muy guapas; por lo que nada de extraño

tiene, pues, que uno y hasta varios Hércules amasen a Pirene en Tarusco.

Seguramente ello debió de llevarse a cabo sin demasiados miramientos. Y

aquí llegaron los poetas, para dar a aquellos amores un sentido

simbólico. El nombre de la diosa celtíbera Belisana, que significa «

semejante a la llama»,

lo tradujeron en griego por Pirene, que viene de puros, equivalente al

fuego. El sánscrito, lengua madre de todas las hablas indoeuropeas,

llama al fuego

pur. Las palabras, las imágenes y los ritos

asocian el fuego a la pureza. Melqart era regenerado cada año por el

fuego, y Heracles murió en la pira del monte Eta. En Roma, Hércules

instituyó la incineración. Lo que devora a nuestros amantes legendarios

es la llama pura de una pasión. Más tarde, para otros

Puros,

los montes de Pirene habrían de contemplar otra pira encendida, y el

antro de Tarusco, que volvió a servir de refugio. Los celtas, pero por

cuyas venas corre la sangre de los ligures y de los ibero-etruscos,

cuyas tradiciones han recogido los tolosanos y de los que se proclaman

herederos, que, bajo el áspero nombre de volscos tectósagos y siguiendo

las huellas de Sigoveso, han alcanzado la Hélade y el Asia Menor al

final de una increíble odisea que no es quizá otra cosa que una vuelta a

la cuna de sus orígenes.

Según Estrabón (64 a. C. – 24 d. C.), geógrafo e historiador griego: «

Los

habitantes de Aquitania forman un grupo completamente aparte, no sólo

por su idioma, sino por su aspecto físico, mucho más próximo al tipo

ibérico que al tipo galo». Guiados por Sigoveso, el sobrino del rey de Bourges, los

tectósagos habían comenzado por interesarse en la espesa selva herciniana. Siguiendo el curso del Danubio, «

aquel

pueblo bravío, audaz y guerrero, el primero después de Hércules que

debiera a sus hazañas la admiración del mundo y el calificativo de

inmortal, franqueó la temible cima de los Alpes y los lugares cuyo

acceso parecía haber cerrado hasta entonces el frío». Torciendo

hacia el Sur, el ejército llegó a continuación a Iliria, a orillas del

Adriático, país en el que estaban asentados los

antariates. Alejandro Magno, que tenía dificultades con estos últimos, ofreció su alianza a los recién llegados. «

La

fe fue dada y recibida. Alejandro les preguntó qué era lo que más

temían en el mundo, persuadido de que su nombre se extendía por todas

las regiones de los tectósagos y que inspiraba miedo a éstos. Pero se

llevó una desilusión al responderle los tectósagos que lo único que

temían es que se desplomara el cielo. Alejandro les dio el título de

amigos y aliados y se limitó a decir: “Estos hombres son orgullosos”». Según Apiano (95 – 165), historiador romano de origen griego y autor de la

Historia Romana,

el cielo, lejos de caérseles encima, ayudó a los galos haciendo llover

sobre Iliria tantas ranas que el hedor de las mismas engendró la peste y

los antariates resultaron diezmados. Según Ateneo, retórico y gramático

griego que floreció entre finales del siglo II y principios del III d.

C., los galos, para afirmar su victoria, hicieron del precepto «

A Dios rogando y con el mazo dando» un uso extensivo: «

Los

ilirios, en estando sentados, comen y beben continuamente; se reúnen

todos los días con objeto de beber y comer con la más ex-tremada

exageración. Por ello, los galos, que les habían declarado la guerra y

se habían dado cuenta de su intemperancia, decidieron que cada soldado

pondría en su tienda una mesa bien servida y bien abastecida, mezclando

con la carne cierta hierba que aflojaba el vientre. Por medio de esta

estratagema, los galos mataron a muchos ilirios; otros, que no pudieron

cortar el cólico que sufrían, se tiraron al río». Así pues, fue un arma secreta la que permitió a los galos, hacia el año 200 antes de nuestra Era, conquistar Iliria.

Desde allí, los galos siguieron adelante hacia Macedonia. Alejandro

había muerto hacía treinta años y las luchas intestinas minaban el país.

Los galos destrozaron el ejército del rey Ptolomeo Ceraunos, al que

mataron, paseando su cabeza. Hecho esto, Breno, jefe ahora de la

expedición, lo que quiere es conquistar Grecia. Y de Grecia, lo que

codicia es Delfos, la ciudad santa, el ombligo del mundo en el que el

famoso templo de Apolo guarda, según él sabe, todo el oro de la Hélade,

incrementado con ofrendas. Pausanias, viajero, geógrafo e historiador

griego del siglo II, nos ha contado la aventura. Para asegurar su

empresa, Breno describe los tesoros a sus soldados, a los que promete

una campaña tanto más fácil cuanto que ha hecho desfilar ante ellos a

prisioneros griegos, escogidos entre los más enclenques. Así, no tarda

en reunir su ejército de 152.000 infantes y 20.400 jinetes, estos

últimos organizados en

trimarkesia, tres hombres para cada

caballo, de suerte que si uno de ellos es muerto el siguiente ocupa

inmediatamente su lugar. Los griegos habían cortado los puentes del rio

Sperchios, pero 10.000 galos pasaron el río, unos vadeándolo, otros a

nado y otros sobre puentes provisionales hechos con escudos. Esta

vanguardia hace reconstruir, por los naturales del país, los puentes

fijos, para que pase por ellos el grueso de las tropas, que van a sitiar

Heraclea. Allí, Breno, a pesar de la valentía de sus soldados, sufre su

primer revés. «

La protección de los galos era débil, pues no tenían

más que sus escudos, que no son resistentes. Lo único que sabían era

lanzarse sobre el enemigo con ciego ímpetu, cual animales feroces. Ni

heridos a hachazos y atravesados por espadas soltaban su presa ni

abandonaban el aire amenazador y tenaz que solían tener. Seguían

furiosos hasta el último aliento, y veíanse algunos que arrancaban de

sus heridas el dardo mortal que los había alcanzado para lanzarlo contra

los griegos y matar a los que se hallaban a su alcance». El ardor

de los soldados de Breno empieza a debilitarse, pero éste persevera con

firmeza. Envía a un cuerpo de tropa a aterrorizar Etolia. «

Todo sexo

viril fue mutilado, los ancianos fueron pasados a cuchillo, los niños

de pecho fueron arrancados a los senos de sus madres para ser degollados

y, cuando aparecía alguno que parecía nutrido con mejor leche que los

otros, los galos se bebían su sangre y se hartaban de su carne. Las

mujeres casadas y solteras que tenían algún sentimiento del honor se

dieron ellas mismas la muerte; otras, obligadas a sufrir todas las

indignidades que se puede imaginar, convirtiéronse a continuación en

objeto de la burla de los bárbaros, tan poco sensibles al amor como a la

compasión».

Al enterarse de esto, los etolios, tal y como lo había previsto

Breno, abandonan las Termopilas para acudir en socorro de su tierra.

Como consecuencia de ello el camino de Delfos queda abierto. He aquí ya

la Ciudad del Sol, doblemente protegida. Los titanes la habían rodeado

de murallas que la hacían inaccesible, y el Cirphis y el Parnaso apenas

dejaban un paso encajonado al accidentado curso del rio Pleistos. Aquí

tenemos la barrera de las rocas Fedriadas donde el agua sagrada de

Castalia ruge al eco de los oráculos de la pitonisa. Y en este

anfiteatro único en el mundo, al abrigo de las murallas levantadas

antaño por Fílomelo, la ciudad. Y, dentro de la ciudad, el recinto

sagrado en el que se alza el santuario más célebre de la antigüedad:

Delfos. El templo tiene la entrada hacia Oriente. En él se ven

innumerables exvotos, como la piedra de la primera sibila o la silla de

hierro en la que se sentó Píndaro, así como el conjunto de los edificios

del tesoro, la mayoría de los cuales están bajo tierra para proteger de

la acción del aire el metal precioso de las ofrendas. También vemos el

altar mayor de Apolo, guardado por un lobo de bronce y, a continuación,

el

pronaos, en cuyo frontispicio brilla la enigmática letra E

de la que sólo los sacerdotes saben el significado. Por último,

encontramos el

Santo de los Santos, el

Pytho, donde

jamás había entrado un profano. En él mató Apolo a la serpiente que

infestaba la región. Se dice que el lugar se llama así porque en él se

pudrió el cuerpo del animal muerto. Y pudrir, en griego, se dice

pythein, pero hay quien asegura que Pytho viene de

pythestai (buscar). Y, en efecto, el Santo de los Santos tiene su secreto, el

Ónfalo, la piedra blanca custodiada por dos águilas y que señala el centro del mundo. Al lado de esta piedra está el

adytum,

la caverna en que la pitonisa daba sus oráculos y cuyos contornos

muestran otras cinco piedras, puestas, según se dice, por los gemelos

Trofonio y Agamedes, los legendarios arquitectos del templo, que

llevaron a la práctica los proyectos del dios. En el rocoso suelo de la

caverna se abre una hendidura que comunica con las entrañas de la

tierra. Sobre la hendidura se halla un trípode en que se sienta la

pitonisa para oficiar. En el fondo del abismo suena el agua maravillosa

del manantial subterráneo Casotis, y los vapores que suben del subsuelo

provocan el delirio profético. Antaño, pasando por allí por casualidad,

unos pastores ignaros, o ignorantes, envueltos por aquellos vapores, se

habían puesto a vaticinar el porvenir. Así nació el oráculo al que ahora

venían a consultar desde el mundo entero. Al lado del trípode pítico

estaba el vaso donde se conservaban los huesos y los dientes de la

célebre serpiente. Tal es Delfos, así llamada porque en ella Apolo se

transformó un día en delfín resplandeciente para guiar alrededor del

Peloponeso la nave de los sacerdotes cretenses. La fama del templo no

cesó de crecer desde que los pelasgos pusieron los cimientos del templo:

En el siglo VIII antes de nuestra Era la pitonisa ya era célebre.

Cinco sumos sacerdotes, escogidos entre familias que pretendían

descender de Deucalión, hijo de Prometeo y la oceánide Pronea, no habían

dejado de custodiar el santuario, echando a los profanadores a los

precipicios y velando sobre los tesoros acumulados. Incluso Creso,

famoso último rey de Lidia, figura entre los donantes. También se dice

que los etruscos habrían confiado a Delfos su tesoro de Estado. Lo que

sin duda ignoraba Breno es que el templo había ardido en el año 548, y

que en el año 357 los focenses se habían apoderado de parte de sus

riquezas, y que se había utilizado el tesoro para financiar la Guerra

Sagrada. Cierto es que desde entonces las ofrendas habían vuelto a

afluir. Durante el reinado de Filipo de Macedonia el tesoro del templo

de Delfos se evaluaba todavía en diez mil talentos. El talento era una

unidad de medida monetaria utilizada en la antigüedad. Tiene su origen

en Babilonia, pero se usó ampliamente en todo el mar Mediterráneo

durante el período helenístico y la época de las guerras púnicas. En el

Antiguo Testamento, equivalía a cerca de 34 kg, y en el Nuevo

Testamento, a 6.000 dracmas, o lo que es lo mismo, 21.600 gramos de

plata. Tres carreteras llevaban a Delfos: la mayor, al Este, venía de

Beocia; la segunda, al Oeste, del puerto de Cirra, y la tercera, por

último, partía de Anfisa. Esta última es la que tomaron los galos.

Llegados ante la plaza, Breno, si hemos de creer a Justino, historiador

romano del siglo II, declara con impío humorismo: «

Los dioses son lo bastante ricos para dar parte de sus bienes a los hombres».

Las fatigas de la campaña habían hecho mella en la disciplina de los

soldados, los cuales se habían dispersado sin orden ni concierto por las

aldeas, robando víveres en abundancia. Y en el momento de dar el asalto

habían comido y bebido bien. «

Breno, para animarlos, les mostraba

aquel magnífico botín, diciendo que las estatuas y los carros que veían a

lo lejos eran de oro macizo y que encontrarían en el peso de aquellos

objetos aún más riquezas de las que la vista parecía prometer; excitados

por estas palabras y caldeados por los excesos de la víspera, los galos

se metieron de rondón en el peligro». Los griegos, por su parte,

habían consultado al dios, y Apolo había respondido mediante la pitonisa

que se dejasen todos los tesoros en el templo, pues él los tomaría bajo

su protección. Los dos ejércitos se envolvieron en una batalla. Pero,

aunque Delfos fuese una baza de importancia fantástica, los

historiadores de la antigüedad discrepan por lo que respecta al

resultado del combate.

Según Pausanias, «

viéronse señales evidentes de la cólera del cielo contra los bárbaros».

La tierra estuvo temblando un día entero en la parte del campo de

batalla ocupada por los galos. Luego, sobrevino una espantosa tormenta: «

El

rayo caía con frecuencia sobre ellos, pero no se limitaba a matar

única-mente al que lo recibía: una exhalación ígnea se comunicaba a los

que se hallaban próximos y los reducía a cenizas, tanto a ellos como a

sus armas. Viéronse aparecer en el cielo los héroes de los tiempos

antiguos que exhortaban a los griegos. Y como si los elementos se

hubiesen jurado la pérdida dé los galos, desprendiéronse del monte

Parnaso peñascos enteros que, rodando sobre ellos, aplastaban no sólo

dos o tres hombres a la vez, sino grupos de treinta o cuarenta». El

final del relato es similar. Los griegos, arengados por sus sacerdotes,

contraatacan, mientras que los galos, presa del pánico, huyen matándose

entre sí, y sólo un pequeño número consigue retirarse a Heraclea, donde

Breno, ya herido en el combate, abrevia sus sufrimientos asestándose

una puñalada tras haber echado un buen trago. Finalmente, los griegos

exterminan a los últimos supervivientes cuando éstos se batían en

retirada. «

De suerte que, de aquel numeroso ejército que poco antes

tenía tal confianza en sus fuerzas que había declarado la guerra a los

dioses, no quedó uno solo para conservar el recuerdo de un desastre tan

espantoso». Pero como, desgraciadamente, la historia se escribe

según quién sea el narrador, Diodoro Sículo, Ateneo, Apiano, Estrabón v

Justino cuentan las cosas de modo completamente diferente. Según ellos,

los galos tomaron Delfos, entraron en el templo de Apolo y saquearon el

tesoro que contenía. Justino señala que dicho tesoro fue llevado al

campamento de Heraclea y que la mayor parte del mismo correspondió a los

volscos tectósagos, que regresaron con el botín a su país.

Pero apenas de regreso en Toulouse, una epidemia de peste diezmó la

ciudad. Y como los volscos eran supersticiosos; habían heredado de los

etruscos la creencia en los presagios y el arte de la adivinación. Tan

orgullosos de su ciencia estaban sus augures, que hasta se vanagloriaban

de haber enseñado a Pitágoras los misterios de la metempsícosis.

Ansiosos de alejar la plaga, los tolosanos pidieron, pues, consejo a sus

adivinos, que les dijeron: «

Es el Cielo que castiga el sacrilegio

de vuestros soldados. Para aplacar a los dioses tenéis que deshaceros de

lo que les habéis robado. Echad todo el oro de Delfos al lago sagrado,

cerca del templo». Al cabo de cierto tiempo llegó la ocupación

romana, y los tolosanos, rebeldes al yugo, se aliaron a los teutones y

helvecios para deshacerse de los ocupantes. Fue un éxito provisional,

pero que no había de durar. El año 109 a. C., Toulouse fue reconquistada

por Quinto Servilio Cepión, cónsul romano.

Poco tardó Cepión, una vez dueño de la ciudad, al enterarse del sitio

en que se hallaba el oro de Delfos, en hacer desecar el lago,

arrancándole su fabuloso secreto: «

Un peso de 110.000 libras de plata y 5 millones de libras de oro»,

según Justino. Cepión, en cuanto se adueñó del célebre tesoro, cogió el

camino de Roma al frente de un pequeño ejército. Pensaba que aquella

fortuna rápidamente ganada le iba a servir para sus ambiciones

políticas. Pero al llegar cerca de Orange se le echaron encima los

cimbros, pueblo germánico-céltico de la Edad Antigua, destrozando su

ejército. Su regreso a Roma fue más bien trágico, ya que se llevó a cabo

una encarnizada campaña contra el cónsul, que fue destituido,

remplazado por Mario y desterrado de su patria por sacrilegio. Para

consumar su humillación, sus hijas fueron entregadas por decreto a la

prostitución y pronto habían de perecer de vergonzosa muerte, seguidas

sin tardanza por su padre, que terminó sus días solo y arruinado. Las

crónicas insisten en que el lago donde fueron arrojados los tesoros de

Delfos duerme todavía bajo la nave de la célebre iglesia de

Saint-Sernin, en Toulouse. Afirman que, a principios de la Era

cristiana, el obispo Sylve hizo abrir un pozo para captar el agua del

lago, y que en el siglo VIII el obispo Arrusus mandó construir una

escalera que bajaba de la nave de la iglesia al lago subterráneo. Un

día, Arrusus, que practicaba la magia, fue hallado muerto al pie de

dicha escalera, la cual hizo tapiar su sucesor Mansio. Parece ser que al

pie de la citada escalera había una sala larga y estrecha que contenía

doce momias, ya que en ella los cadáveres no se pudrían, desde la cual,

bajando unos cuantos escalones más, se llegaba al agua. Los cronistas

añaden que posteriormente se negó la existencia de estas construcciones.

Más tarde, sin embargo, un cronista llamado Montégut nos dejó el relato

de dos sacerdotes que habían explorado aquel lugar misterioso: «

Por

una puertecita al lado de la cripta, que los canónigos han hecho tapiar

después, bajaron con antorchas una escalerita de caracol que los llevó a

una vasta galería sostenida por gruesos pilares que constituyen la

continuación de los que sostienen la bóveda de la nave mayor. Dicha

galería discurre en torno a un lago en el que echaron piedras que

produjeron ondas concéntricas. El frescor allí reinante y un

involuntario estremecimiento no les permitieron dar la vuelta a dicha

galería, que les pareció tener la misma extensión que la nave».

En sus

Mémoires de l’histoire du Languedoc, Guillaume de

Catel (1560 – 1626), consejero del parlamento de Toulouse, afirma que,

en sus tiempos, el lago aún existía y que el rey Carlos IX de Francia lo

vio en 1563: «

Había en este lago grandes piezas de madera doradas y

plateadas hechas a modo de piedras de molino, y en medio del teatro

estaba escrito: Ecce Tolosanum infelix raptoribus aurum: He aquí el oro

de Toulouse, maléfico para quien se apodera de él». En sus

Recherches sur les antiquités de Toulouse,

que se quedaron en manuscrito, Maillot cuenta que, en 1747, un cura de

Saint-Sernin, llamado Leclerc de Fleurigny, hizo abrir la pared

edificada por Mansio y descubrió un subterráneo en suave pendiente, de

unos diez metros de longitud, terminado en una T cuyo brazo izquierdo

conducía al pozo del obispo Sylve. Sea como fuere, en 1808 fue destapado

dicho pozo, en el fondo del cual se hallaron dos pasillos abovedados

que iban a parar, uno hacia la plaza Saint-Raimond y otro hasta una

capilla de los Sept-Dormants. De la odisea de los volscos, los franceses

han heredado una metáfora referida a cuando la mala suerte persigue a

alguien: «

Ahí anda el oro de Toulouse». Los relatos de los

historiadores antiguos referentes a la odisea del oro de Delfos provocan

sorpresa. Aunque no se puede poner en duda su base histórica, la

discrepancia en los detalles revela una lenta alteración por la fábula.

En primer lugar, Belloveso y Sigoveso, gemelos, tienen los elementos que

caracteriza a los héroes míticos. Pero las dos corrientes migratorias

que simbolizan sí que están atestiguadas por la Historia. El reino de

Tarquino el Antiguo, en el que Tito Livio sitúa la salida desde Bourges

de los dos hermanos, coincide con el paso del período de Hallstatt al de

La Tène, es decir, con la puesta en movimiento de los celtas. La

cultura de Hallstatt es una cultura arqueológica perteneciente al Bronce

final y la Edad de Hierro. Fue Paul Reinecke quien primero asimiló el

yacimiento de Hallstatt con los campos de urnas, creando una

periodización que actualizó posteriormente Müller-Karpe. Así, Hallstatt

formó parte de los campos de urnas y, a su vez, fue heredera de estos,

manteniendo una clara continuidad, sin rupturas. Sin embargo, también

recibió influencias diferenciadoras gracias a sus contactos con el norte

de Italia (Golasecca), con colonos mediterráneos a través del

Adriático, y también de los pueblos de las estepas de la Europa

Oriental. La cultura de La Tène es una cultura perteneciente a la Edad

del Hierro, también conocida como Edad del Hierro II. Es una cultura

mayoritariamente celta, cuyo núcleo está en los Alpes, aunque en su

apogeo terminará por extenderse por el centro de Europa, Francia, oeste

de la península ibérica, islas británicas y parte del este de Europa.

Toulouse nace hacia esta época, lo que hace del todo verosímil la presencia de los volscos en la migración «

sigovesiana».

No obstante, el ritmo de los relatos oculta la lentitud de dicha

migración. De hecho, los celtas necesitaron un siglo para alcanzar el

Danubio, otro siglo para conquistar Iliria, y, luego, veinte o treinta

años más para llegar, el 280, a las puertas de Delfos. Pero lo más

oscuro de la epopeya sigue siendo la suerte de la ciudad. No merece

mucho crédito Pausanias cuando describe el exterminio de los galos ante

la ciudad de Apolo. Pausanias es griego y, como tal, parcial en sus

opiniones. Según Pausanias los galos devoran con buen apetito a los

recién nacidos, pero, siendo más de 150.000, se dejan aniquilar por solo

4.000 griegos. La intervención de los dioses no hace más verosímil la

victoria de los helenos, sino al contrario: Pausanias ha tomado este

relato, casi sin cambiar una sola palabra, del relato de la derrota de

Jerjes, que puso sitio a Delfos un siglo antes que Breno. Y quien haya

leído a los antiguos historiadores, sabe a qué atenerse cuando nos

cuentan victorias tan halagadoras como improbables. Lo que dichos

relatos ocultan invariablemente son derrotas aplastantes, relegadas por

los vencidos a su inconsciente colectivo, convirtiéndolas en brillantes

victorias, manifestaciones de la ayuda de los dioses. Pausanias escribe

casi cinco siglos después de la batalla de Delfos, batalla que,

doscientos años antes que él, Diodoro y Estrabón consideraban ganada por

los galos. Además, Pausanias se contradice, ya que aquellos galos que

había hecho morir delante de Delfos, no tarda en resucitarlos, unos en

Asia Menor y otros en la llanura del Danubio. Y lo que sabemos hoy día

acerca de estas migraciones atestigua que, en este punto, Pausanias

decía la verdad. Así, pues, los galos tomaron, efectivamente, Delfos,

pero los griegos tienen algunas excusas para haberlo ido olvidando, ya

que el saqueo de aquella ciudad santa, a la que todos los reyes habían

ido a arrodillarse, por gentes a quienes ellos tenían por salvajes debió

de ser para los griegos una afrenta inaguantable y una injusticia de

los dioses. Si Delfos fue tomada, es de creer que su templo fue saqueado

y, por consiguiente, podemos aceptar los relatos referentes al traslado

del tesoro a Toulouse. El autor del principal de dichos relatos es

Justino, pero, en este caso, Justino no hace más que reproducir la

narración de Trogo Pompeyo, cuya obra se ha perdido. Trogo Pompeyo era

galo y pudo, pues, embellecer los acontecimientos en provecho de los

suyos, como hizo Pausanias en beneficio de los griegos. Además, Justino,

como Pausanias, escribió cinco siglos después de la batalla y, también

como él, no se preocupa por la falta de verosimilitud.

La estimación de Justino de un tesoro de 2.550 toneladas de metales

preciosos es poco creíble, ya que es muy superior a la que habrían hecho

los griegos a la terminación de la Guerra Sagrada, es decir, menos de

sesenta años antes de la llegada de Breno. De otro lado, la inmersión

del tesoro en un lago cercano al templo tolosano de Apolo ha dado lugar a

numerosas especulaciones. En Toulouse había un templo dedicado a

Beleño, el Apolo celtíbero, que las antiguas crónicas de la ciudad lo

sitúan allí donde se encuentra hoy día la iglesia de la Daurade, lugar

en que no se cree que haya podido haber jamás un lago. Y si es cierto

que en Toulouse había efectivamente un lago, o, mejor dicho, un

estanque, era en el lugar en que se halla en la actualidad el barrio de

Saint-Cyprien, donde nadie ha encontrado nunca huellas de un templo.

Vemos pues que la tradición tolosana resuelve a su manera esta

contradicción. Hay también un punto que Justino no explica. Se trata de

que los volscos tectósagos, que habían tardado más de dos siglos en

llegar a Delfos, no pudieron ir mucho más de prisa para volver. Su

regreso a Toulouse se sitúa después de la estancia del consul romano

Cepión en la ciudad. Entonces, ¿de dónde provenía el tesoro robado por

Cepión? Estrabón nos da la respuesta más razonable: «

Los tectósagos

formaban parte de la expedición contra Delfos. Y hasta se asegura que

los tesoros hallados en la ciudad de Toulouse por Cepión provenían de

una parte de los despojos de Delfos, aumentados, es cierto, por las

ofrendas que ellos habían hecho después a Apolo de sus propias riquezas.

Sin embargo, la versión de Posidonio parece más verosímil: éste hace

observar que las riquezas halladas en Toulouse, sea en el templo, sea en

el fondo de los lagos sagrados, representaban un valor de 15.000

talentos, todo ello en materias no trabajadas, en lingotes de oro y de

plata en bruto, y que el templo de Delfos en el momento en que fue

tomado no contenía tales riquezas. Pero como la región de los Pirineos

es muy rica en minas de oro, y sus habitantes (Posidonio no es el único en decirlo

)

son a la vez muy supersticiosos y de costumbres muy modestas, habíanse

formado tesoros en di-versos lugares. Especialmente los lagos o

estanques sagrados ofrecían refugios seguros donde se echaba el oro y la

plata en barras; los romanos lo sabían y, una vez dueños del país,

vendieron dichos lagos o estanques sagrados en provecho del Tesoro

público, y más de un comprador encuentra, todavía hoy, lingotes de plata

forjada en forma de piedras molares».

Este relato nos dice que el célebre oro de Toulouse era autóctono,

que su valor era superior al del tesoro de Delfos, y que estaba

efectivamente depositado en los lagos pirenaicos que Roma, por esta

razón, puso más tarde en adjudicación. Pero lo que ha de retenerse,

sobre todo, es que los volscos, dado que atribuían al oro un significado

mágico-religioso y simbólico, desdeñaban su valor mercantil hasta el

punto de echarlo al agua. Por ello hemos de volver a mencionar las

palabras pronunciadas por Breno a las puertas de Delfos: «

Los dioses no necesitan tesoros, puesto que los prodigan a los hombres». Justino, que las cita, no ve en ellas más que «

la burla de un hombre que sacrifica la piedad a la pasión del oro».

Sin embargo, es lícito atribuir a dichas palabras un sentido

completamente diferente, ya que Breno pudo muy bien querer decir: «

Los dioses no necesitan para nada metales preciosos, puesto que lo que prodigan a los hombres son riquezas de orden espiritual». El relato de Diodoro Sículo nos demuestra que era así: «

Habiendo

entrado en el templo, Breno ni siquiera miró las ofrendas de oro y

plata que allí había, limitándose a coger en sus manos las estatuas y

echarse a reír de que hubiesen supuesto que los dioses tenían forma

humana y los hubieran fabricado de madera y de piedra». Esta

actitud bastaría para acabar con la imagen de una horda salvaje,

sanguinaria y codiciosa, que trazan, cuando hablan de los galos, los

historiadores griegos y romanos. Dicha imagen deformada por el

partidismo es contradicha por todo lo que sabemos actualmente sobre el

grado de desarrollo de que disfrutaba la Galia independiente y que

subraya, entre otros, Henri-Paul Eydoux (1907 – 1986), hombre de letras y

resistente francés, en su obra

Les terrassiers de l’histoire: «

El

grado de civilización de aquellos pueblos galos que vivían en el siglo

vi antes de nuestra Era, época que se califica de “bárbara”, presenta

elementos extraordinarios. Los bitúrigos y los volscos tectósagos,

principales participantes en la expedición hacia Delfos, eran

particularmente prósperos. Bajo el reinado de Ambigat, los primeros

tenían superabundancia de cosechas; en cuanto a los segundos, disponían

de procedimientos químicos y metalúrgicos perfeccionados para explotar

el oro y la plata de las minas y ríos pirenaicos». En esas

condiciones, cuesta creer que la larga marcha hacia Delfos, incluso

acompañada de violencias guerreras, tuviera como finalidad el saqueo de

un templo que, por otra parte, estaba empobrecido. Así, un excelente

experto en la cultura celta, Jean Markale, sorprendido por las palabras

atribuidas a Breno y desenredando la confusa madeja de los relatos, ha

hecho aparecer la expedición de Delfos, en un estudio muy notable, bajo

un aspecto completamente nuevo, ya que lo considera una empresa

esencialmente religiosa. Entre los primeros habitantes de Europa

occidental y los de Grecia habían existido lazos que se perdían en la

noche de los tiempos, y cuyo recuerdo conservaban las tradiciones de

unos y otros.

El culto al dios solar era común a griegos y celtas. Sus nombres, en

ambas lenguas, procedían de una raíz común, y sus leyendas les hacían

viajar desde las remotas regiones hiperbóreas hasta la península

helénica. Según Jean Markale, especialista en la mitología celta: «

Ahora

bien, si el Sol es la imagen más perfecta de la divinidad, el oro es el

símbolo del Sol. El oro de Delfos es, pues, la imagen del dios, imagen

completamente válida para un celta que se niega a admitir el

antropomorfismo. Así podría explicarse la atracción ejercida por Delfos

sobre Breno. La actitud de Breno echándose a reír en el templo adquiere

un nuevo sentido: tratábase, en la mente del jefe galo, de despreciar

los ídolos y devolver al culto solar su sencillez de antaño». Así,

se adivina en la marcha de los ejércitos una forma de peregrinación

iniciadora. Ir hacia el oro de Delfos, conquistar y traerse aquel oro

más simbólico que material, era para los hijos de Pirene destronar un

culto degradado y recobrar un dios de luz. La marcha hacia Delfos

constituía, en cierto sentido, la búsqueda de la pureza. Jean Markale

añade: «

Para un celta, la aventura que termina mal materialmente

corresponde a una aventura intelectual o espiritual que ha salido bien.

La expedición hacia Delfos es una búsqueda del Graal, al cabo de la cual

los héroes descubridores de la gran Verdad no pueden ya soportar la

vida y se llevan a la tumba su secreto». Realmente es una

apasionante historia la de los orígenes de Aragón y Catalunya, los

cátaros y la cruzada que emprendió la Iglesia contra ellos para permitir

la anexión francesa de Occitania. Los míticos cátaros no solamente

fueron una secta herética cristiana, sino que además tuvieron un papel

revelador en el devenir del continente europeo. En Occitania

aprovecharon la ausencia de un poder laico firme para organizarse en una

iglesia totalmente autónoma de la de Roma. Fue entonces cuando la

Iglesia Católica emprendió una cruzada para acabar con los herejes,

permitiendo que Francia arrasara sin piedad la región occitana. En medio

de esta lucha intestina la Santa Sede intentó poner orden, entronizando

a Jaime I, rey de Aragón y conde de Barcelona, que no sólo hizo honor a

su sobrenombre de el Conquistador, con la toma de Baleares, Valencia y

Murcia, sino que además su diplomacia internacional logró mantener las

aspiraciones de sus sucesores sobre Occitania y sentó las bases para la

expansión mediterránea de la Corona de Aragón. Cátaros, Inquisición,

grandes reyes, caballeros, templarios, cruzadas, tiempos de conquista,

guerras, alzamientos populares y ambiciosos papas se entremezclan en la

historia de la Europa occidental del siglo XIII.

Eran tiempos difíciles para la Corona de Aragón cuando en el año 1213

accedía al trono Jaime I el Conquistador. Su padre, Pedro II, murió en

la batalla de Muret en un intento por extender sus dominios al sur de

Francia. Desaparecía así la posibilidad de una expansión ultra pirenaica

de la Corona de Aragón. De esta forma tan simple se nos suele presentar

la derrota catalana – aragonesa sufrida durante la Cruzada Albigense

cuando estudiamos la historia de Catalunya y Aragón, que integraban la

Corona de Aragón. La historia de la expansión de la Corona de Aragón por

las tierras de Languedoc, el sur de la actual Francia, y la posterior

conquista de los territorios de Al-Andalus musulmán, mezcla cuestiones

políticas, económicas y religiosas. Los hechos relacionados con la

batalla de Muret forman una parte importante de la historia de la Corona

de Aragón. La Cruzada Albigense derivó en acontecimientos

transcendentales para el mundo occidental, y no solo condujo al

repliegue en la expansión catalana- aragonesa más allá de los Pirineos.

Ni tan siquiera los asuntos eclesiásticos quedaron al margen, ya que la

Cruzada supuso la creación y expansión de las órdenes religiosas

mendicantes de los hermanos dominicos y franciscanos. Del mismo modo,

estos hechos condujeron a la instauración de la Inquisición, lo que

significó un giro radical en la política de la Santa Sede. Esta historia

trata sobre la ayuda que brindó un rey a sus vasallos ante un ejército

invasor. Pero el ejército invasor era el de los cruzados franceses, al

mando de Simón de Montfort, mientras que el monarca salvador era Pedro

II, rey de Corona de Aragón. La muerte de Pedro II en Muret no supuso la

renuncia definitiva a la expansión ultra pirenaica de la monarquía

catalana – aragonesa, ni a su vez llevó a reorientar la conquista hacia

el Reino de Valencia. Sin embargo, sí que es cierto que este hecho hizo

tambalear los cimientos de los estados bajo el gobierno de Pedro II y

que produjo una guerra civil en el momento de la sucesión al trono. Pero

pese a todo, Muret no consiguió que la política de Jaime I el

Conquistador difiriera demasiado de la de su padre. Las aspiraciones de

Jaime I con respecto al Mediodía francés permanecieron intactas incluso

más allá del famoso tratado de Corbeil (1258), donde a pesar de que el

monarca estampaba su firma en un documento donde renunciaba a los

territorios en litigio a cambio de la paz con Francia, los hechos

demuestran que en realidad siempre estuvo maquinando alianzas

matrimoniales como armando ejércitos para hacerse con lo que él

consideraba su patrimonio.

Las pretensiones de los soberanos catalanes – aragoneses sobre

Occitania no acabaron con Pedro II. Con Jaime I el Conquistador, la

Corona de Aragón nunca pudo dedicarse plenamente a la expansión hacia el

sur musulmán, ya que la Occitania era demasiado importante. Cierto es

que lo que motivó realmente la conquista de Valencia fue otra batalla

que aconteció un año antes que la derrota de Muret. Se trataba de la

decisiva victoria de las Navas de Tolosa (1212) sobre los almohades

musulmanes. La batalla de Las Navas de Tolosa enfrentó el 16 de julio de

1212 a un ejército aliado cristiano formado en gran parte por las

tropas castellanas de Alfonso VIII de Castilla, las catalanas –

aragonesas de Pedro II de Aragón y las navarras de Sancho VII de Navarra

contra el ejército numéricamente superior del califa almohade Muhammad

an-Nasir en las inmediaciones de la localidad jienense de Santa Elena.

Fue iniciativa de Alfonso VIII entablar una gran batalla contra los

almohades tras haber sufrido la derrota de Alarcos en 1195. Para ello

solicitó al papa Inocencio III apoyo para favorecer la participación del

resto de los reinos cristianos de la península ibérica, y la

predicación de una cruzada por la cristiandad prometiendo el perdón de

los pecados a los que lucharan en ella; todo ello con la intercesión del

arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada. Saldada con victoria del

bando cristiano, fue considerada por las relaciones de la batalla

inmediatamente posteriores, las crónicas y gran parte de la

historiografía como el punto culminante de la Reconquista y el inicio de

la decadencia de la presencia musulmana en la península ibérica, aunque

en la realidad histórica las consecuencias militares y estratégicas

fueron limitadas, y la conquista del valle del Guadalquivir no se

iniciaría hasta pasadas unas tres décadas. A pesar de la relativa

facilidad con la que se podían conquistar los territorios musulmanes del

futuro Reino de Valencia, Jaime I nunca dejó de lado el tema occitano.

En definitiva, fue una batalla lo que motivó la conquista de Valencia,

pero no la de Muret, sino la de las Navas de Tolosa. Languedoc, la

región por la que se enfrentaron, en la batalla de Muret, Pedro II el

Católico, monarca de la Corona de Aragón y el noble francés Simón de

Montfort, señor de Ile-de-France y vasallo del rey francés Felipe II,

estaba constituido por un conjunto de señoríos y feudos del monarca

catalán – aragonés desde tiempos de Alfonso II y no pertenecía a

Francia, o al Reino de los francos, desde el final de la dinastía

carolingia.

En el año 481, el nieto de Meroveo, Clodoveo I, fue coronado rey de

los francos. Durante la permanencia en el trono de este monarca, el

reino se mantuvo unificado y abarcó la actual Francia y parte de lo que

hoy es Alemania. Asimismo, Clodoveo se convirtió al cristianismo, hecho

que le valió el apoyo del clero y de la nobleza galo-romana y que,

además, supuso el inicio de las excelentes relaciones de los reyes

francos y de sus descendientes con la Santa Sede a lo largo de toda la

Edad Media. Finalmente, el próspero reino unificado de los merovingios

acabó desmembrado, como consecuencia de la costumbre franca de repartir

la herencia. Los francos se caracterizaban fundamentalmente por ser un

pueblo guerrero, por lo que su ejército ansiaba nuevas conquistas para

obtener cuantiosos botines. El mantenimiento de las tropas necesarias

para poder llevar a cabo las innumerables campañas militares francas

suponía un alto coste para las arcas reales. Se trataba de un gasto

elevado al que debemos sumar el alto precio que significaba también

contar con el respaldo de la nobleza cristiana. Todo ello condujo al

enriquecimiento de algunas familias importantes. Estos prósperos linajes

constituyeron el origen de los mayordomos reales. La lucha entre las

familias más poderosas concluyó cuando el nieto del rey Pipino el Viejo,

Pipino de Heristal, heredó hacia el año 680, de su abuelo, el título de

mayordomo real de Austrasia, parte nororiental del reino Franco durante

el periodo de los reyes merovingios, en contraposición a Neustria, que

era la parte noroccidental, y que era uno de los estados que resultó al

quedar dividido el Reino franco. Pipino se impuso sobre sus rivales

hacia el 687 y logró de nuevo la unificación. Pipino de Heristal mantuvo

a los monarcas de la dinastía merovingia en el poder como simples

figuras decorativas, y este fue el origen de la saga de mayordomos y

reyes más importantes de los francos. A Pipino de Heristal le sucedieron

su hijo Carlos Martel y su nieto Pipino el Breve. Este último destronó,

con el apoyo del papado, al último rey merovingio en el año 751,

convirtiéndose en el primer monarca de la dinastía carolingia. Una

pregunta que nos podemos hacer es por qué recibían los carolingios ayuda

de la Santa Sede. En el año 751 los lombardos acabaron por expulsar a

los bizantinos de Italia con la toma de Rávena, y con esto la Santa Sede

se libraba por fin del yugo del Imperio romano de Oriente. Sin embargo,

la Ciudad Eterna seguía sin ser libre, ya que únicamente había cambiado

de dueño y ahora pasaba a manos de los bárbaros lombardos. El mayordomo

real Pipino tenía poder suficiente para librar a Roma de los invasores,

pero no era rey y necesitaba el consentimiento de la Iglesia para

destronar al último merovingio. Finalmente esto sucedió, y al poco

tiempo Pipino era coronado rey de los francos e iniciaba sus campañas

contra los lombardos. En dos empresas bélicas el monarca franco derrotó a

los invasores y en 756 entregó el territorio del antiguo exarcado

bizantino de Rávena al papado.

Carlomagno no solo heredó de su padre, Pipino, un reino franco

unificado, sino que conquistó Lombardía, el norte de Hispania y creó la

Marca Hispánica y el Reino ávaro, que se extendía por tierras de las

actuales Alemania, Austria y Hungría. Cuando en el año 780 accedió al

trono bizantino Constantino VI con tan solo 10 años, su madre, Irene, se

hizo con la regencia del imperio. Con el tiempo, Constantino alcanzó la

edad adulta, pero su madre tenía bien cogidas las riendas del poder y

no las quería soltar, hasta tal punto que encarceló y ordenó cegar a su

hijo. Una vez Irene consiguió el apoyo necesario, se coronó emperadora y

esquivó casarse nuevamente para así evitar que su esposo se apropiara

de su cetro. Debido a las ideas machistas de la época, no se reconocía

la autoridad de gobierno de las mujeres, por lo que fuera del ámbito de

Constantinopla se consideraba que el título imperial se encontraba

vacante. El papa León III no dudó en nombrar a un nuevo emperador

romano, de modo que el día de Navidad del año 800 Carlomagno fue

coronado en la Ciudad Eterna. En consecuencia, dos emperadores se

repartían el mundo conocido a comienzos del siglo IX: Irene en el

Imperio romano de Oriente y Carlomagno en Occidente. Para Isaak Asimov,

Carlomagno nunca vio con buenos ojos su entronización. El rey franco

entendía que el legítimo emperador romano se sentaba en el trono de

Constantinopla y, además, se trataba de una mujer. El Papa no tenía

ningún derecho a coronar a un emperador, ya que esta facultad pertenecía

en todo caso al patriarca de Constantinopla. La principal diferencia

entre el Imperio bizantino y el de Occidente bárbaro estribaba en las

relaciones de la Iglesia con el Estado. En Oriente, la Iglesia estaba

sometida al Estado y el emperador disfrutaba incluso de potestad para

deponer al patriarca. Por el contrario, en Occidente eran los estados

los que estaban sometidos a la Iglesia. Los papas excomulgaron y

coronaron reyes a voluntad e incluso depusieron a los monarcas que no

les satisfacían. Por lo tanto, ocurría algo similar a lo que pasa hoy en

día en un régimen islámico, donde estado y religión llegan incluso a

confundirse. Quizá fue por esto por lo que en Occidente se desarrolló

una oscura Edad Media, mientras que Bizancio vivió mil años iluminado

por la época clásica. Al final de su reinado, Carlomagno dejó el imperio

en herencia a su único hijo superviviente, Luis I. Pero a la muerte de

éste quedó dividido entre sus tres vástagos, Lotario, Luis el Germánico y

Carlos el Calvo, según la costumbre de los francos, y nunca más volvió a

reunificarse.

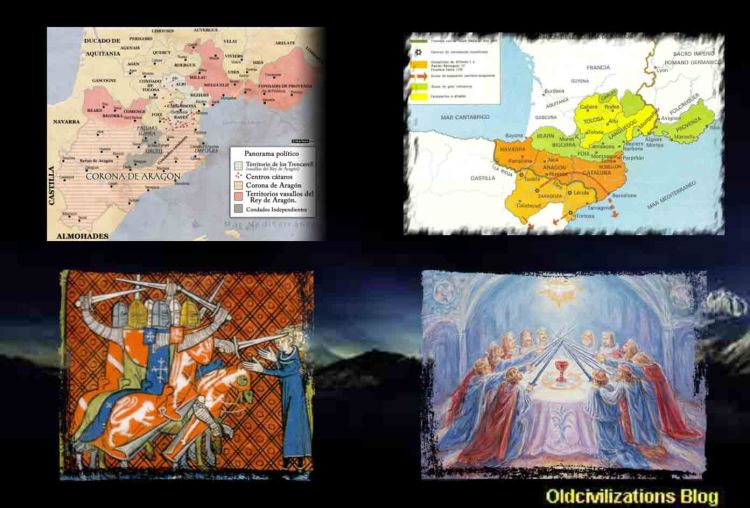

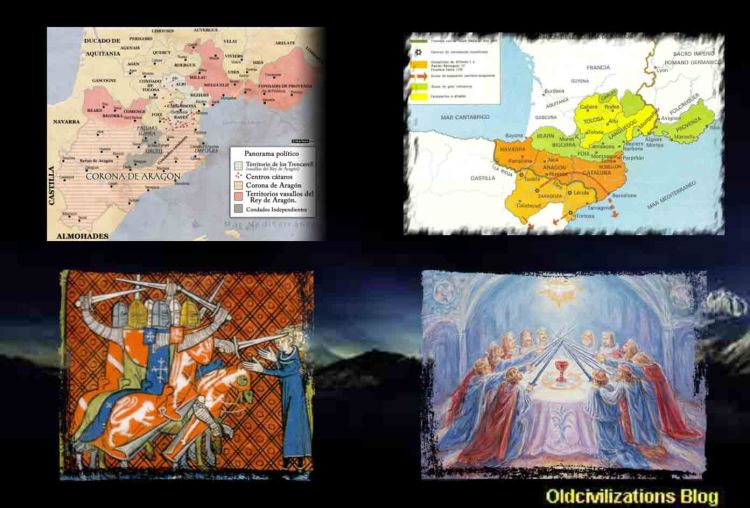

La región de Languedoc, situada en el sudeste de la actual Francia,

formó parte de un reino unificado de los francos en varias ocasiones.

Pero tras la dinastía carolingia no volvió a encontrarse en la órbita

francesa hasta el siglo XIII, cuando los ejércitos cruzados al mando de

Simón de Montfort dieron comienzo a un largo proceso de anexión. Cuando

en 1209 falleció su hermano Alfonso, Pedro II, monarca de la Corona de

Aragón, heredó los condados de Provenza, Gavaldán y Millau, aunque la

relación de los condados catalanes y Aragón con el Languedoci venía de

antiguo. Tras la dinastía carolingia y con la aparición del sistema

feudal, el reino franco quedó dividido en innumerables señoríos. Los

condes de Barcelona iniciaron en el siglo XI una política de alianzas

matrimoniales con las familias nobiliarias de los numerosos señoríos

independientes de Occitania, con el objetivo de asegurarse sus derechos

sucesorios. Estos señoríos se irán afianzando con el paso de los años y

concluirán con el matrimonio de Pedro II con María, heredera de

Montpellier, en 1204. A pesar de todo, la relación de la Corona de

Aragón con el sudeste francés no acaba con la incorporación de señoríos,

sino que, además, existían también unas complejas relaciones de

vasallaje con muchos condados y vizcondados de esta región. De este

modo, cuando Alfonso II de la Corona de Aragón se anexionó el condado de

Provenza por derecho sucesorio, esto se vio acompañado, además, por el

juramento de fidelidad y vasallaje que le prestaron numerosos señores de

Languedoc, como María, condesa de Bearn (1170); Céntulo V, vizconde de

Bigorra (1175); el vizconde de Narbone, así como los señores Hernardo

Ato de Nimes y Rogelio V de Béziers (1178). En definitiva, podría

decirse que en tiempos de la Cruzada Albigense los señoríos de Languedoc

o bien pertenecían a la Corona de Aragón, casos de Provenza, Gavaldán,

Millau, Carladés y Montpellier, o bien tenían estrechas relaciones de

vasallaje con el monarca catalán – aragonés, como Bearn, Migorra,

Cominges, Foix, Carcassonne, Nimes y Toulouse. La Corona de Aragón

mantenía lazos de unión muy profundos con Occitania, y no solamente con

Montpellier como podría creerse. Ante la invasión de esta región por

parte de un ejército extranjero, el monarca de la Corona de Aragón debía

actuar bien como soberano bien como señor feudal, puesto que las

relaciones de vasallaje, según la costumbre de la época, llevaban

aparejada la prestación de ayuda militar en el caso de una agresión

exterior. Y esto fue precisamente lo que ocurrió.

Es sorprendente que la Corona de Aragón lograra incorporar estos

vastos territorios del actual sur francés sin tener que recurrir a las

armas, sino simplemente a través de alianzas. Esto lo podremos llegar a

entender si hacemos una revisión a los orígenes de la Corona de Aragón.

En un principio, los dos núcleos más importantes de la Corona de Aragón,

Catalunya y Aragón, fueron un conjunto de condados fundados por los

francos durante el reinado de Carlomagno. Estos condados, junto con

otros territorios pirenaicos, formaban parte de la denominada Marca

Hispánica, que se extendía a lo largo de los Pirineos. Esta estaba

integrada por diferentes condados, gobernados cada uno de ellos por un

conde, y era defendida por tropas que se hallaban bajo las órdenes de un

marqués. Las marcas eran una serie de provincias fronterizas que

durante el reinado de Carlomagno se fueron creando para defender los

límites del imperio. La Marca Hispánica era una de las más importantes

de estas regiones extremas, ya que constituía la frontera que defendía

el imperio de los constantes ataques musulmanes. Los territorios que

acabarían convirtiéndose en el reino de Aragón, antes de juntarse con

los territorios catalanes del los condes de Barcelona, fueron en su

origen los condados francos de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. No se

conoce a ciencia cierta quiénes fueron los primeros condes de estos

territorios. Lo único que podemos afirmar es que hacia el año 800 un tal

Aureolo, visigodo para algunos y franco para otros, era el titular del

condado de Sobrarbe, sometido a la autoridad de los reyes francos. Tres

años después murió el conde Aureolo y el musulmán Amrus ibn Yusuf de

Huesca ocupó el condado. Aznar Galíndez I, otro conde nombrado por el

rey franco, recuperó hacia el año 814 Sobrarbe. Estos hechos ponen de

manifiesto la gran importancia que suponía tener el control de la región

pirenaica para la integridad del Imperio franco. Con el sucesivo

desmembramiento del Imperio carolingio, los condados aragoneses fueron

independizándose de los francos, a la vez que iban aproximándose poco a

poco a la dinastía navarra. Los condados aragoneses consiguieron

finalmente su independencia, en esta ocasión de los monarcas navarros, a

la muerte del rey de Pamplona Sancho III el Mayor (1035), que repartió

su herencia entre sus hijos. A su primogénito García Sánchez III le legó

Pamplona y dejó el condado de Aragón a Ramiro I y los condados de

Ribagorza y Sobrarbe a Gonzalo. Estos tres últimos territorios

constituyeron el Reino de Aragón cuando Ramiro I se anexionó Ribagorza y

Sobrarbe a la muerte de su hermano (1044). No obstante, los destinos de

Aragón y de Navarra volvieron a unirse cuando el hijo de Ramiro I,

Sancho I Ramírez de Aragón, aprovechando la bacante en el trono

pamplonés, fue coronado rey. En esta ocasión, Sancho Ramírez ostentaba

los títulos de rey de Aragón y de Navarra.

La nueva dinastía aragonesa destacó por la lucha que mantuvo contra

los musulmanes, especialmente Alfonso I el Batallador (1104-1134), rey

de Aragón y de Navarra. Alfonso I dirigió sus campañas militares con el

fin de hacerse con Zaragoza y Lleida, puntos estratégicos para, a más

largo plazo, llegar a Tortosa y Valencia, desde donde podría embarcar

sus tropas hacia Jerusalén e iniciar una cruzada en Tierra Santa.

Alfonso I no consiguió todos sus objetivos, pero durante su reinado

Aragón duplicó su extensión territorial. A su muerte, nombró herederos

de sus reinos a las órdenes militares de San Juan, el Temple y el Santo

Sepulcro. Sin embargo, la reacción de la nobleza navarra y aragonesa no

se hizo esperar. Navarra aprovechó el desconcierto para recobrar su

independencia y nombró rey a García Ramírez, mientras que la nobleza

aragonesa hizo lo propio con Ramiro II, el hermano monje de Alfonso I.

Ramiro II el Monje inició pronto su política para afianzar el reino.

Para ello intentó concertar el matrimonio de su hija Petronila con un

hijo del rey castellano Alfonso VII, pero finalmente decidió casarla con

el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. Los orígenes de Catalunya se

remontan a la época de Carlomagno, cuando los francos conquistaron

varios territorios musulmanes y establecieron en ellos una serie de

condados durante el siglo IX. Destaca la conquista de Barcelona en el

año 801 por Luis I, hijo de Carlomagno, y el nombramiento del noble

franco Bera como conde de la ciudad de Barcelona. En el año 844 fue

designado por primera vez un conde oriundo, Sunifredo. Su hijo

Guifré el Pilós

(878-897) recibió el condado de Barcelona junto con los de Girona y

Osona. Fue el último conde designado por nombramiento real e inició la

dinastía que regiría los condados catalanes de manera ininterrumpida y

por transmisión hereditaria. Con el sucesivo desmembramiento del Imperio

carolingio, los condados catalanes, al igual que los aragoneses, se

independizaron progresivamente de los francos. Tras la muerte de

Carlomagno (siglo IX), el imperio fue decayendo y los numerosos

territorios que lo integraban fueron adquiriendo cada vez más autonomía,

hasta tal punto que, ya casi en el siglo en el que se enmarca la

Cruzada Albigense (siglo XIII), las tierras que protagonizan esta

historia, es decir, los territorios aragoneses, catalanes y occitanos,

eran señoríos independientes, a pesar de que los reyes franceses nunca

dejaran de renunciar a ellos por considerarse sucesores de los

carolingios.

La independencia de Catalunya de los francos no se alcanzó hasta el

año 987 con el conde Borrell II. Sin embargo, su sanción jurídica

aguardó otros dos siglos y medio, hasta la firma del Tratado de Corbeil

(1258), momento a partir del cual los reyes de Francia renunciaron a sus

derechos sobre los condados de la Marca Hispánica como herederos de

Carlomagno. Con la conquista de la Cuenca de Barberá y el Campo de

Tarragona (siglo XI), así como con la reunión de los condados de Urgel

(948), Besalú (1111), Cerdaña (1117) y Perelada (1131), Barcelona

consolidó su hegemonía en Catalunya. El nacimiento de la Corona de

Aragón se produjo cuando Ramiro II el Monje prometió su hija, Petronila,

con el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV (1137). A partir de ese

momento, Ramón Berenguer IV se convirtió en príncipe de Aragón, por lo

que actuó indistintamente como dueño y señor de ambos territorios,

Aragón y Catalunya, y su heredero; Alfonso II (1162-1196) fue rey de

Aragón y de Catalunya, de modo que a partir de ese instante los destinos

de ambos estados permanecieron unidos. A pesar de esta unión, la Corona

de Aragón debe entenderse como un conjunto de estados que estuvieron

bajo la jurisdicción de un mismo rey, pero donde cada uno de ellos

conservó sus propios gobiernos, leyes, instituciones, moneda, lengua,

etc. Cada nuevo estado que se incorporaba a la Corona recibía sus

propios fueros y mantenía su autonomía. Aunque el soberano de esta

federación utilizara preferentemente la denominación de rey de Aragón,

esto no significaba la preeminencia o hegemonía de este reino sobre los

demás estados integrantes. Frecuentemente, esta hegemonía recaía sobre

otros estados miembros, y un claro ejemplo de ello es la preeminencia

económica catalana durante el siglo XIV y la valenciana a lo largo del

siglo XV. Una vez explicadas la autonomía y las libertades que

conservaban los territorios que conformaban la Corona de Aragón, es

fácil entender los deseos de los señoríos independientes de Languedoc

por pasar a formar parte del conjunto de estados integrados bajo la

figura del monarca de la Corona de Aragón. Este hecho fue, además, una

de las causas del triunfo de la herejía cátara en el Languedoc. Hacia

mediados del siglo XII se desarrolló una secta cristiana en la región de

Languedoc, cuyos miembros fueron llamados cátaros o albigenses. Eran,

en esencia, misioneros austeros y castos que predicaban un mensaje de

amor, tolerancia y libertad. El origen de la herejía es incierto, pero

podemos afirmar que surgió antes de la segunda mitad del siglo XII, ya

que existen documentos de esa época que ponen de manifiesto la inquietud

de los papas.

Según Paul Labal, en su obra

Los cátaros: herejía y crisis social

(1982), a finales del siglo XII podemos encontrar ya el movimiento

herético consolidado, lo que necesariamente significa que la génesis es

bastante anterior, a pesar de que la Iglesia no reparara en ello. Las

crónicas medievales nos dan información de dos contagios heréticos, uno a

comienzos del siglo XI y otro a mediados del XII. Hacia principios del

siglo XI, Adémar de Chabannes (989 – 1034), monje e historiador francés,

y otros cronistas como Raúl le Glabre, André de Fleury y Landulfo

comentan la presencia de herejes en diferentes lugares de Occidente.

Adémar de Chabannes dice sobre los herejes de Aquitania que estos “

niegan

el bautismo y la cruz, se abstienen de tomar alimentos y fingen

castidad. Algunos de ellos han sido descubiertos en Toulouse y han sido

exterminados”. Todos estos grupos de herejes poseían varias

características comunes, ya que detestaban las cosas materiales, hasta

el punto de rechazar la sagrada cruz por considerarla no más que un