EN CADA UNO de nosotros hay un sistema de principios en el que el “yo” se niega a rendir pleitesía y se rebela.

No

sabemos cómo surge, pero en ocasiones, aunque el miedo se oponga y el

peligro arrecie, una fuerza desconocida tira de la conciencia y nos pone

justo en el límite de lo que no es negociable y no queremos ni podemos

aceptar. No lo aprendimos en la escuela, ni lo vimos necesariamente en

nuestros progenitores, pero ahí está, como una muralla silenciosa

marcando el confín de lo que no debe traspasarse.

Tenemos la

capacidad de indignarnos cuando alguien viola nuestros derechos o somos

víctimas de la humillación, la explotación o el maltrato.

Poseemos la

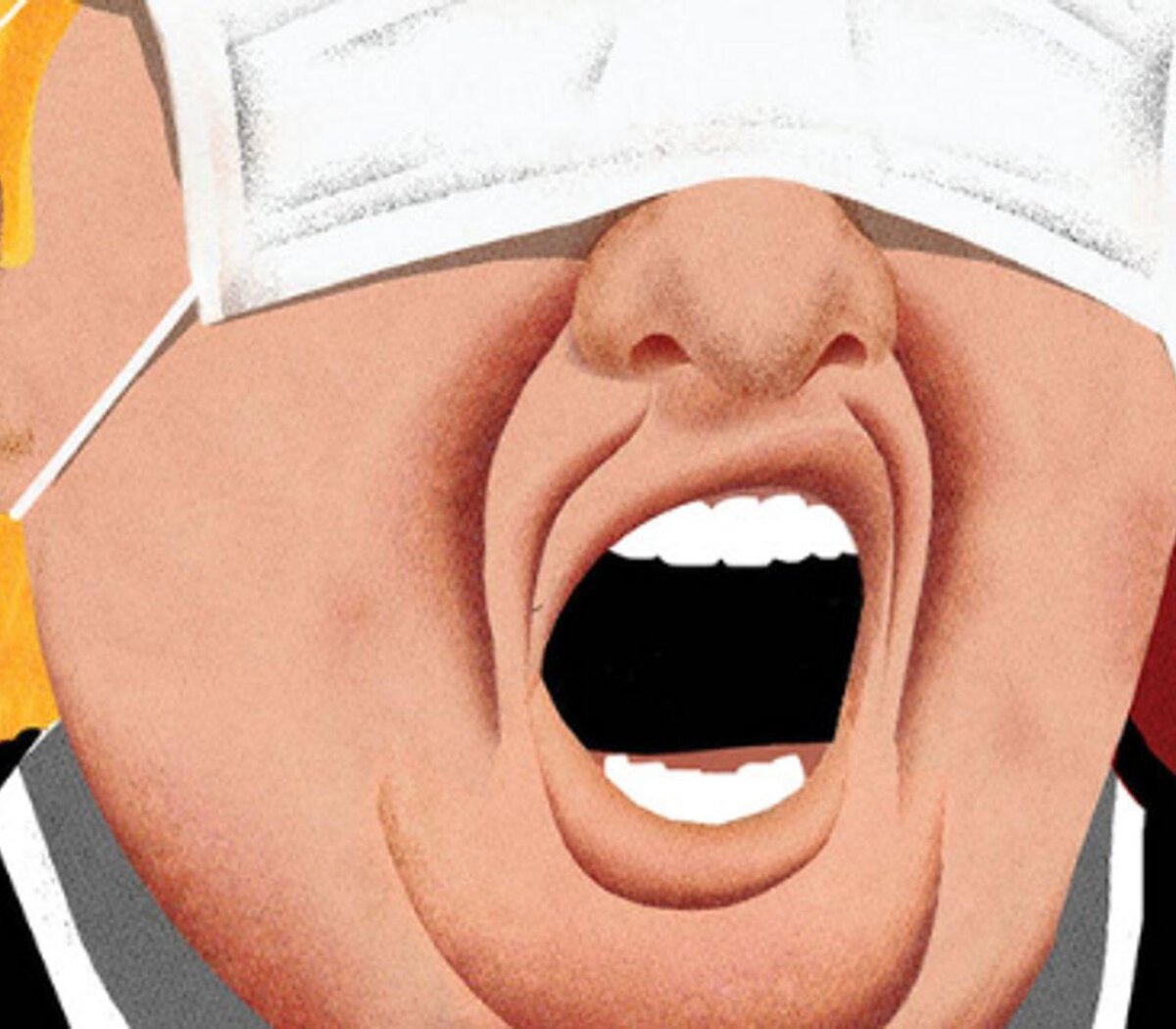

increíble cualidad de reaccionar más allá de la biología y enfurecernos

cuando nuestros códigos éticos se ven vapuleados. La cólera ante la

injusticia se llama indignación.

Algunos puristas dirán que es

cuestión de ego y que por lo tanto cualquier intento de salvaguardia o

protección no es otra cosa que egocentrismo amañado. Nada más erróneo.

La defensa de la identidad personal es un proceso natural y saludable.

Detrás del ego que acapara está el yo que vive y ama, pero también está

el yo aporreado, el yo que exige respeto, el yo que no quiere

doblegarse, el yo humano: el yo digno. Una cosa es el egoísmo moral y el

engreimiento insoportable del que se las sabe todas, y otra muy

distinta, la autoafirmación y el fortalecimiento de sí mismo.

Cuando

una mujer decide hacerle frente a los insultos de su marido, un

adolescente expresa su desacuerdo ante un castigo que considera injusto o

un hombre exige respeto por la actitud agresiva de su jefe, hay un acto

de dignidad personal que engrandece. Cuando cuestionamos la conducta

desleal de un amigo o nos resistimos a la manipulación de los

oportunistas, no estamos alimentando el ego sino reforzando la condición

humana.

Por desgracia no siempre somos capaces de actuar de este

modo. En muchas ocasiones decimos “sí”, cuando queremos decir “no”, o

nos sometemos a situaciones indecorosas y a personas francamente

abusivas, pudiendo evitarlas. ¿Quién no se ha reprochado alguna vez a sí

mismo el silencio cómplice, la obediencia indebida o la sonrisa

zalamera y apaciguadora? ¿Quién no se ha mirado alguna vez al espejo

tratando de perdonarse el servilismo, o el no haber dicho lo que en

verdad pensaba? ¿Quién no ha sentido, aunque sea de vez cuando, la lucha

interior entre la indignación por el agravio y el miedo a enfrentarlo?

Un

gran porcentaje de la población mundial tiene dificultades para

expresar sentimientos negativos que van desde la inseguridad extrema,

como por ejemplo la fobia social, el estilo represivo de afrontamiento,

el desorden evitativo de la personalidad, hasta las dificultades

cotidianas y circunstanciales, como por ejemplo, tener una pareja

desconsiderada o un amigo “ventajista” y no hacer nada al respecto.

Si

revisamos nuestras relaciones interpersonales en detalle, veremos que

no somos totalmente inmunes al atropello. Aunque tratemos de minimizar

la cuestión, casi todos tenemos uno o dos aprovechados a bordo. No digo

que debamos fomentar la susceptibilidad del paranoide y mantenernos a la

defensiva las veinticuatro horas del día (la gente no es tan mala como

creemos), sino que cualquiera puede ser víctima de la manipulación.

La

explotación psicológica surge cuando los aprovechados encuentran un

terreno fértil en el que obtener beneficios, es decir, una persona

incapaz de oponerse. Los sumisos atraen a los abusivos como el polen a

las abejas.

De alguna manera, los individuos ventajistas y

desconsiderados detectan a los mansos /dependientes, los desnudan en la

relación cara a cara, los descubren en la mirada huidiza, en el tono de

voz apagado, la postura tensa, los gestos conciliadores, los

circunloquios, las disculpas y la amabilidad excesiva. Los ubican, los

ponen en la mira y atacan. Insisto, la idea no es crear un estilo

previsor y dejar de creer en la humanidad, sino adoptar una actitud

previsora.

Entonces: ¿Por qué nos cuesta tanto ser consecuentes

con lo que pensamos y sentimos? ¿Por qué en ocasiones, a sabiendas de

que estoy infringiendo mis preceptos éticos, me quedo quieto y dejo que

se aprovechen de mí o me falten el respeto? ¿Por qué sigo soportando los

agravios, por qué digo lo que no quiero decir y hago lo que no quiero

hacer, por qué me callo cuando debo hablar, por qué me siento culpable

cuando hago valer mis derechos?

Cada vez que agachamos la cabeza,

nos sometemos o accedemos a peticiones irracionales, le damos un duro

golpe a la autoestima: nos flagelamos. Y aunque salgamos bien librados

por el momento, logrando disminuir la adrenalina y la incomodidad que

genera la ansiedad, nos queda el sinsabor de la derrota, la vergüenza de

haber traspasado la barrera del pundonor, la autoculpa de ser un

traidor de las propias causas. Ni siquiera los reproches posteriores,

los haraquiri nocturnos y las promesas de que “nunca volverá a ocurrir”,

nos liberan de esa punzante sensación de fracaso moral.

¿Qué nos

pasa? ¿Es tan importante la opinión de los demás que preferimos

conciliar con el agresor a salvar el amor propio, o será que los

condicionamientos pueden más que la autoestima? Y no me refiero a

situaciones en las que la seguridad personal o la de nuestros seres

queridos esté objetivamente en juego, sino a la transgresión en la que

no existe peligro real y pese a ello escapamos.

Cuando exigimos

respeto, estamos protegiendo nuestra honra y evitando que el yo se

debilite. En el proceso de aprender a quererse a sí mismo, junto al

autoconcepto, la autoimagen, la autoestima y la autoeficacia, que ya he

mencionado en Aprendiendo a quererse a sí mismo, hay que abrirle campo a

un nuevo “auto”: el autorrespeto, la ética personal que separa lo

negociable de lo no negociable, el punto del no retorno.

Como

veremos a lo largo de estas páginas, hay una herramienta psicológica,

estudiada y refrendada en innumerables investigaciones, llamada

asertividad. En el presente texto trataré el tema de la asertividad en

oposición, referida a la capacidad de ejercer y defender nuestros

derechos personales sin violar los ajenos (por ejemplo: decir no,

expresar desacuerdos, dar una opinión contraria o no dejarse manipular).

Dejaré el interesante tema de la asertividad en el afecto (por ejemplo:

decir “te quiero”, contacto físico, dar refuerzo o expresar

sentimientos positivos) para otra publicación.

El texto está

dividido en tres partes. En la primera parte se explican los principios

básicos del comportamiento asertivo, sus ventajas y contraindicaciones,

haciendo especial énfasis en los derechos asertivos. La segunda parte se

refiere al problema de la culpa y el miedo a herir los sentimientos de

los demás como uno de los mayores impedimentos para la asertividad; se

retoman las creencias irracionales más comunes y se analizan dentro de

un contexto cognitivo y ético, mediante ejemplos y casos. La tercera

parte toca el tema de la ansiedad social, el segundo gran impedimento

para que la conducta asertiva prospere; se analiza el miedo a la

evaluación negativa y el “miedo a la ansiedad”. Finalmente, en el

epílogo, propongo una guía de ocho pasos para organizar y “pensar” la

conducta asertiva.

La asertividad es libertad emocional y de

expresión, es una manera de descongestionar nuestro sistema de

procesamiento y hacerlo más ágil y efectivo. Las personas que practican

la conducta asertiva son más seguras de sí mismas, más tranquilas a la

hora de amar y más transparentes y fluidas en la comunicación, además,

no necesitan recurrir tanto al perdón porque al ser honestas y directas

impiden que el resentimiento eche raíces.

Extracto de: CUESTIÓN DE DIGNIDAD

Aprenda a decir NO y gane autoestima siendo asertivo.

Autor: Walter Riso