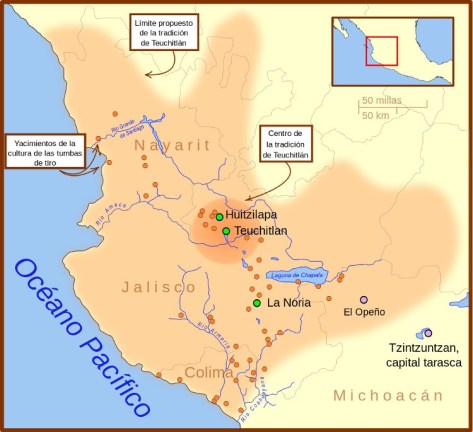

Para analizarlo hay que resituarse geográficamente respecto a lo que es habitual en México, donde el peso del patrimonio maya y mexica inclinan la atención siempre hacia el Yucatán y el valle central. Guachimontones está en el estado de Jalisco, que se ubica en la costa pacífica, con capital en Guadalajara y a una hora de ésta. Ni siquiera su inclusión por la UNESCO en el Patrimonio de la Humanidad en 2004 ha servido para que nos resulte familiar lo que, irónicamente, contribuye a protegerlo y facilitar su estudio a los expertos.

Como decíamos antes, eso tiene su parte positiva porque el deterioro de las ruinas ya era importante, habida cuenta de que, durante siglos, los lugareños expoliaron sus piedras con el fin de reaprovecharlas para sus propias construcciones, tal cual pasó con las pirámides de Egipto o muchos edificios de la Antigua Roma durante la Edad Media. Por eso Guachimontones también fue incluido en la lista World Monuments Watch que la WWF (World Monuments Foundation) elabora con monumentos que están en peligro por diversos motivos.

Fue anterior a muchos de los reseñados, situándose su comienzo en torno al siglo IV a.C, seguramente relacionado con la predecesora Tradición de las Tumbas de Tiro, nombre genérico que se da a una serie de pueblos independientes pero con similar identidad cultural. No obstante, su etapa de esplendor llegó hacia el año 200 d.C, durante el Período Preclásico Tardío, para desaparecer en el Clásico, hacia el 900 d.C. (o el 600, las fechas son inciertas), de una forma tan abrupta que se considera que debió ser por algún factor externo, probablemente relacionado con el auge de los vecinos tarascos.

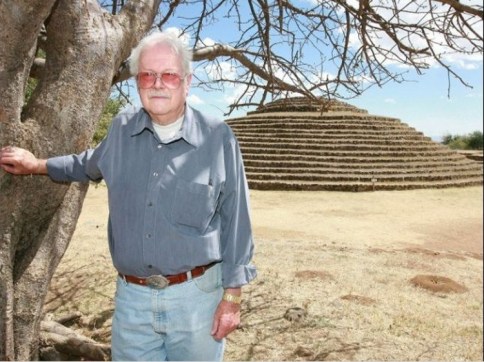

No faltan autores que disienten, al menos parcialmente. Phil Weigand, el ya fallecido arqueólogoque inició las excavaciones a mediados de los años noventa junto a su esposa Arcelia García (ambos del Colegio de Michoacán), opina que, a pesar de la etimología del nombre, la lengua de aquel pueblo no era de origen náhuatl, decantándose más bien por el totorame (una variedad del cora uto-azteca, típico de Nayarit). Lo que sí parece es que Guachimontón puede traducirse por “lugar cerrado”, aludiendo a las insólitas construcciones arquitectónicas que caracterizan el sitio.

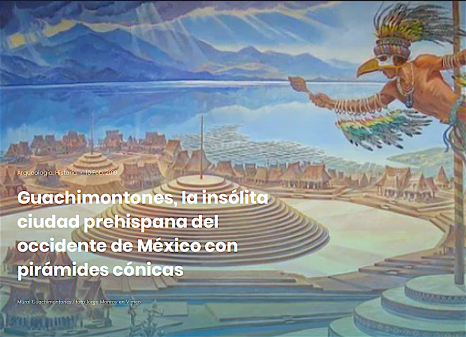

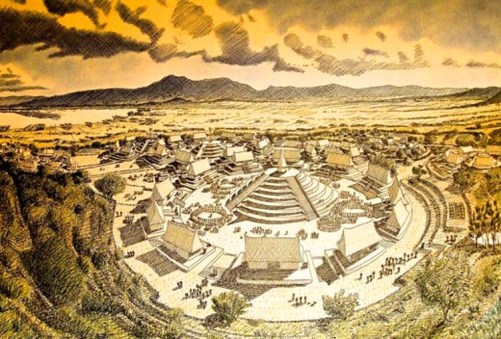

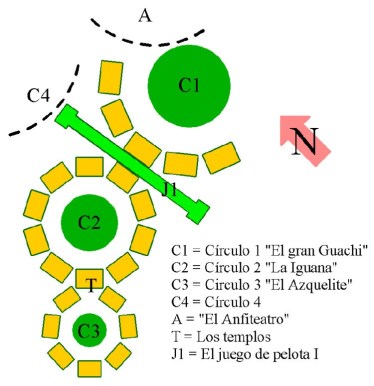

Como en otros lugares, esas plazas circulares eran de uso exclusivo para la élite social (gobernantes y sacerdotes), ya que se trataba de una sociedad rígidamente estratificada y descentralizada, como pasaba en el resto de Mesoamérica. Que las plazas se organizaran en torno a las pirámides indica que se trataba de lugares ceremoniales en los que esa estructura (la del Círculo 2 tiene 60 metros de altura y 13 terrazas escalonadas rematadas por otras 4 que representaban un calendario) era el templo, siendo Ehécatl el dios más importante de su panteón.

Chris Wass en Wikimedia Commons

Se sabe que la tradición de los Voladores, que ha pervivido hasta hoy en México como espectáculo folklórico, formaba parte de Guachimontones porque en lo alto de las pirámides hay agujeros del grosor de esos mástiles donde éstos se insertaban. Pero la pirámide, aún siendo cónica, no es la única estructura que hay con referencia al resto de Mesoamérica; también están, por ejemplo, las canchas de juego de pelota, donde se desarrollaba aquella curiosa mezcla de deporte (había que tratar de hacer pasar una pelota de caucho por un aro de piedra sin tocarla con las extremidades), rito religioso (el perdedor era sacrificado) y juego político-administrativo (división territorial, firma de acuerdos, etc).

Asimismo, jardines alimentados por manantiales le daban a las aceras el toque de belleza que ampliaba la otra versión vegetal, la agraria, formada por las chinampas y tierras aledañas de un lago cercano, regadas por sistemas parecidos a los mayas de Calakmul, que daban tres cosechas anuales, en principio suficientes para alimentar a los 25.000 habitantes que se le calculan a la ciudad durante la etapa de mayor esplendor (unos 40.000 si se cuenta toda la región). Lamentablemente, esos sistemas eran tan buenos que los campesinos de tiempos posteriores los reaprovecharon, provocando pérdidas irreparables en el registro arqueológico.

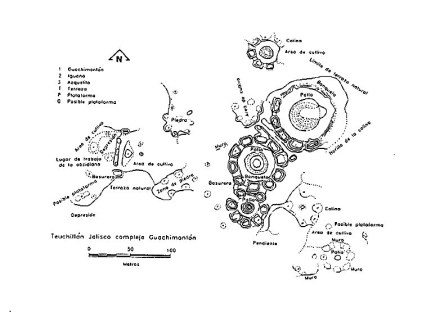

El Círculo 1, también llamado El Gran Guachi, no es el único destacable; el 2, bautizado comoLa Iguana, segundo en tamaño (105 metros de diámetro y 360 de perímetro, con 10 plataformas) y separado del anterior por la larga cancha del juego de pelota, también se conserva aceptablemente. Se entrelaza mediante un templo común con el tercero, El Azquelite, algo más pequeño. Junto a todo eso apareció también arquitectura posterior, del Postclásico, con disposiciones rectangulares en vez de circulares, más prácticas y denotativas de los nuevos tiempos (aunque el templo de Ehécatl-Quetzacoátl de Tenochtitlán también se construiría circular)

Fuentes: http://www.labrujulaverde.com

La civilización Teuchitlán (Phil Weigand y Chrispoher S. Beekman en La Jornada)/ El Antiguo occidente de México. Nuevas perspectivas sobre el pasado prehispánico (VVAA)/Political Boundaries and Political Structure: the Limits of the Teuchitlan Tradition (Christopher S. Beekman)/ Proyecto Arqueológico Teuchitlán (Phil Weigand y Efraín Cárdenas)/ Prehispanic West México. A Mesoamerican Culture Area (Eduardo Williams en FAMSI, Foundation for the Advancement of Mesoamerican Studies)/Wikipedia

No hay comentarios:

Publicar un comentario